LA TRANSICIÓN: DE LA CENSURA A LA LIBERTAD DE PRENSA

1976/1982

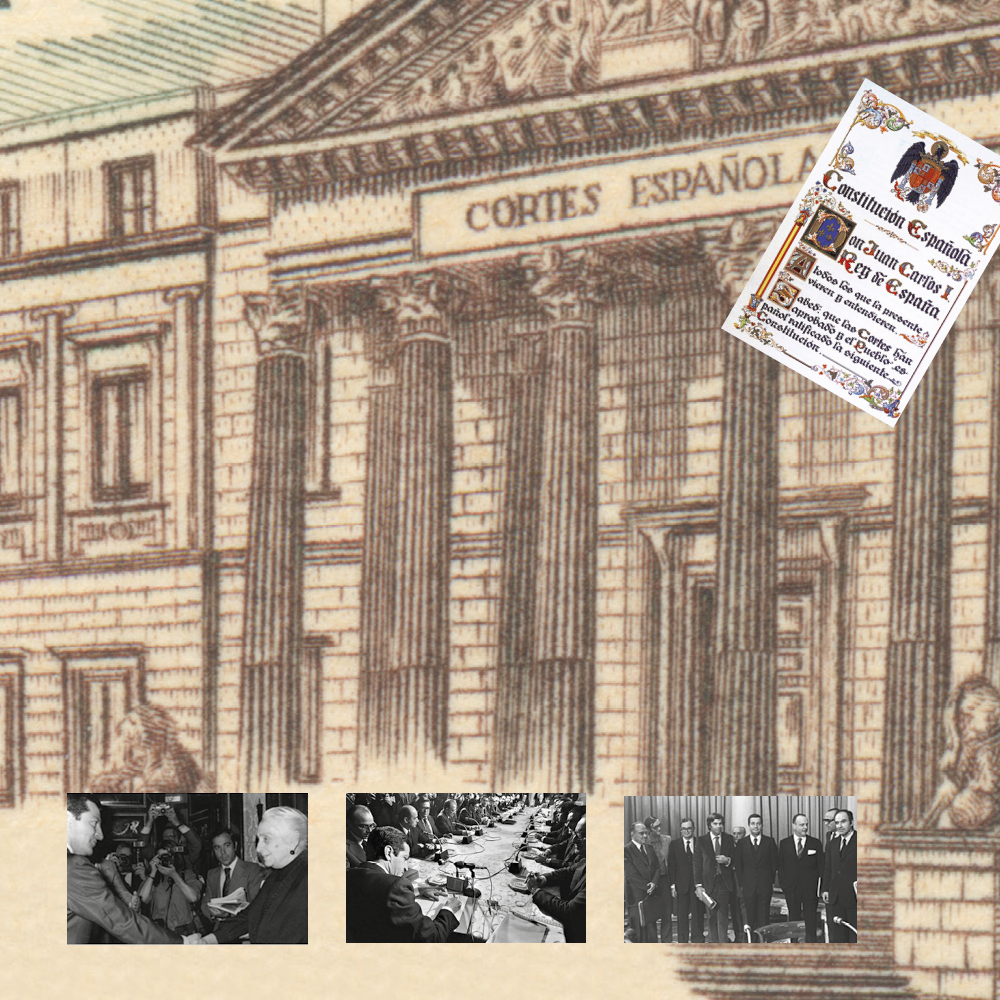

La muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975 marcó el inicio de la Transición Española, un proceso político complejo y convulso que finalizó con la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982. Designado por Juan Carlos I para guiar al país por la senda de la apertura, Adolfo Suárez, como presidente del gobierno, impulsó la aprobación de la Ley para la Reforma Política que abría el camino hacia la democracia. Durante estos años España vivió la legalización de la mayoría de partidos políticos, el reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales perdidos durante la dictadura, la celebración de las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República, la firma de los Pactos de la Moncloa y la aprobación de la Constitución en 1978 que instauró una monarquía parlamentaria.

La transición a la democracia no estuvo exenta de tensiones y conflictos. Un claro ejemplo fue el intento de golpe de Estado de febrero de 1981 (conocido como 23F), cuando un grupo de militares asaltó el Congreso de los Diputados durante una sesión plenaria y secuestró a los diputados y al gobierno con la intención de restaurar un régimen autoritario.

Los países exportadores de petróleo anunciaron el 22 de diciembre de 1973 que duplicaban el precio del barril de crudo. Esta decisión impactó en los países industrializados, dado que su economía dependía en gran medida del petróleo como principal fuente de energía. La consecuencia inmediata fue un acusado aumento de la inflación a escala mundial, que afectaba severamente a la economía española en pleno proceso de despegue. El alza en el costo del combustible repercutió en el encarecimiento de sus derivados, con repercusiones en toda la economía al incrementar los costos del transporte. Inicialmente se intentó mitigar los primeros signos de crisis mediante el aumento del gasto público, aunque esta estrategia se volvió insostenible cuatro años después, en 1977.

A finales de 1977 se aprobaron los conocidos como Pactos de la Moncloa, unos acuerdos económicos y políticos entre el gobierno y los partidos de la oposición que se firmaron en plena crisis económica, con la inflación al 26%, los tipos de interés entre el 10% y el 20%, un déficit exterior que situaba a España al borde de la suspensión de pagos y una cifra de paro que pasaría del 5% al 15% en poco tiempo.

Por un lado, los Pactos aprobaron un programa de saneamiento y reforma de la economía, basado en la devaluación de la peseta, la reforma tributaria, un proceso de ajuste salarial y la libertad de despido para un máximo del 5% de las plantillas de las empresas.

Por otro, se firmó un acuerdo jurídico y político en el que se reconocía la libertad de prensa, la libertad de reunión y asociación, la libertad de expresión y la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo se despenalizó el adulterio, se legalizó el uso de anticonceptivos y también se aprobó la escolarización universal, entre otros muchos acuerdos.

Con todos sus defectos y su escasa vida, apenas un año, los Pactos situaron a España en la senda de la modernización, sentaron las bases para la elaboración de la Constitución de 1978 e iniciaron el camino de la homologación con los estándares de las economías europeas, cuyo rastro se había perdido hacía mucho tiempo. No hay que olvidar que en esos años España estaba en un proceso de tránsito de la dictadura a la democracia, la cual no estaba en absoluto consolidada, sino más bien amenazada, como demostró el intento de golpe de Estado de 1981.

La prensa y las revistas como motores del cambio

Los primeros años de la transición española se distinguieron por el advenimiento de nuevos periodistas y la aparición de nuevos periódicos y revistas de todo tipo. En 1976, los primeros estudiantes de periodismo titulados, quienes habían iniciado sus estudios en 1971 en las Facultades de Información de Madrid, Barcelona y Navarra, marcaron el comienzo de una nueva generación de profesionales comprometidos e impulsados por los renovados vientos de libertad que caracterizaron ese período de transformación en España.

Los Diarios

Los nuevos medios adoptaron fórmulas más ágiles y dinámicas, alineadas con la creciente sensibilidad democrática de la sociedad. En muchos casos lograron imponerse sobre los periódicos más antiguos, liderando la transición hacia nuevas tendencias y enfoques.

La aparición de “El País” en mayo de 1976 en Madrid no solo lo consolidó como un rotativo de éxito comercial, sino que también lo erigió como el modelo más imitado de la época gracias a su estilo distintivo. En ese mismo año, en Madrid, veía la luz “Diario 16” y en Barcelona, debutaba “Avui”. “El Periódico de Cataluña”, que se lanzó en 1978 en Barcelona, representó otro modelo innovador. En el País Vasco, los periódicos “Deia” y “Egin” emergieron en 1977 y 1978, respectivamente. Los periódicos tradicionales, como “ABC”, “Ya” y “La Vanguardia”, enfrentaron diversos desafíos para adaptarse a los nuevos tiempos en los ámbitos empresarial, tecnológico, periodístico e ideológico- político. Estas dificultades se agravaron aún más debido a la crisis económica general que atravesaba el país.

Las revistas de información general

Tras años de censura y control franquista, las revistas de información general experimentaron un florecimiento sin precedentes, convirtiéndose en uno de los actores clave en el proceso de democratización de la sociedad. Las nuevas publicaciones desafiaban la narrativa oficial, ofrecían un periodismo de calidad y abordaban temas hasta entonces tabú, como la política y la sexualidad.

Entre las distintas revistas políticas que proliferaron durante la Transición, “Cambio 16” ocupa un lugar especial. Nacida en el ocaso del Franquismo (1971) como revista técnica de economía, “Cambio 16” supo camuflarse bajo esta temática para defender la democracia y la libertad de expresión en España. Asimismo, sobresalieron numerosos títulos representativos del periodismo económico, como “Cinco Días”, “Lunes Económico”, “Nueva Empresa”, “Mercado” y “Dinero”. Completando el panorama se encontraban las revistas eróticas como “Lib”, “Interviú” y las versiones españolas de “Penthouse” y “Playboy”.

Todas ellas se sumaron a un variado grupo de semanarios que habían surgido durante el período franquista, y se mantuvieron en circulación gracias a su apoliticismo. Este fenómeno incluyó a revistas de crónica social como “¡Hola!”, “Lecturas”, “Semana” y “Diez Minutos”.

En este contexto, las revistas de información vieron la necesidad de unirse para defender sus intereses y promover un periodismo libre y plural. Así, en 1977 crearon ARI, la Asociación de Revistas de Información, que tuvo un papel relevante en esa época de consolidación de la democracia española. En la actualidad, ARI sigue uniendo y representando a las revistas dirigidas al consumidor en España.

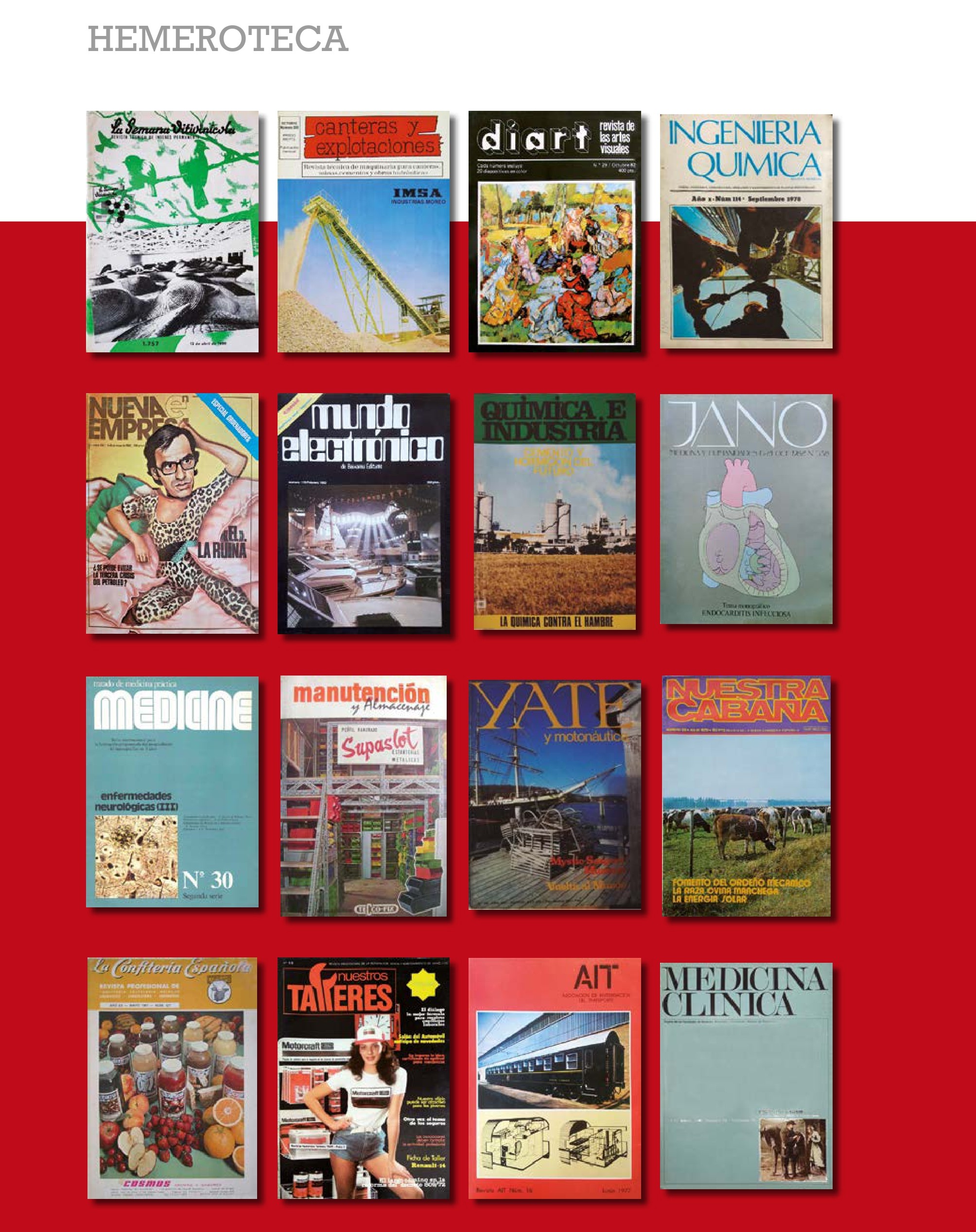

Las revistas técnicas

El proceso de liberalización económica que se inició en la Transición (eliminación del intervencionismo estatal, privatizaciones de empresas públicas, apertura comercial, etc.) transformó profundamente la economía española e impulsó el crecimiento de muchos sectores industriales y comerciales. Paralelamente, el desarrollo científico y tecnológico de la época creaba continuamente nuevos ámbitos de saber especializado.

Esta demanda de información especializada en múltiples campos de actividad se tradujo en un crecimiento significativo de las revistas técnicas. Surgieron publicaciones especializadas en informática, electrónica, automatización y muchísimos otros nuevos sectores.

Mientras tanto, el contenido se convertía en más técnico y especializado, con análisis de mercado, artículos de investigación y reportajes sobre tecnologías punteras.

En contraste con la irrupción de nuevos medios, las revistas técnicas mantenían su papel fundamental desde sus inicios. Profesionales de cualquier sector (agricultura, medicina, farmacia, arquitectura, derecho, ingeniería, industria, etc.) las seguían considerando como su principal fuente de información y conocimiento. La actualización constante y la formación continua eran imperativas para estos profesionales, y las publicaciones especializadas se tornaban indispensables en su desarrollo profesional.

En este contexto, merece la pena resaltar el panorama de las revistas sanitarias, que en 1970 ya habían creado en la AEPT una agrupación sectorial específica y que en este período proliferaron considerablemente, con una amplia variedad de títulos altamente especializados y con un contenido riguroso y de gran calidad. Contribuyó a este crecimiento el auge de la publicidad de la industria farmacéutica, que estaba en una fase de expansión, con la llegada a España de multinacionales del sector como Pfizer, Bayer, Roche o Abbott.

Así pues, al igual que en otros períodos históricos, las publicaciones profesionales siguieron jugando un papel crucial en la difusión del conocimiento y la promoción de la innovación en un país que estaba en plena transformación.

La AEPT, impulsora de la renovación

|

En línea con el cambio histórico de la sociedad española, la AEPT impulsó en 1977 una “Declaración de Principios” con la intención de presentar una visión más amplia y detallada de los objetivos de la asociación, que no solo quería adaptarse a los nuevos tiempos sino participar activamente en la modernización. En este sentido, cabe destacar algunos de estos valores declarados que, vistos con perspectiva, cobran relevancia: Participar activamente de la transformación socio-económica vigente, conformando las nuevas estructuras, con realismo y representando las aspiraciones de los asociados. Fomentar la deontología y la ética. Promover la deontología en la prensa técnica, considerando la promulgación de un Código de Ética Profesional y la creación de un órgano para la defensa de la profesión Promover la prensa técnica como medio de formación e información, maximizando la difusión del conocimiento de las publicaciones técnicas Potenciar la eficacia publicitaria de las publicaciones técnicas. |

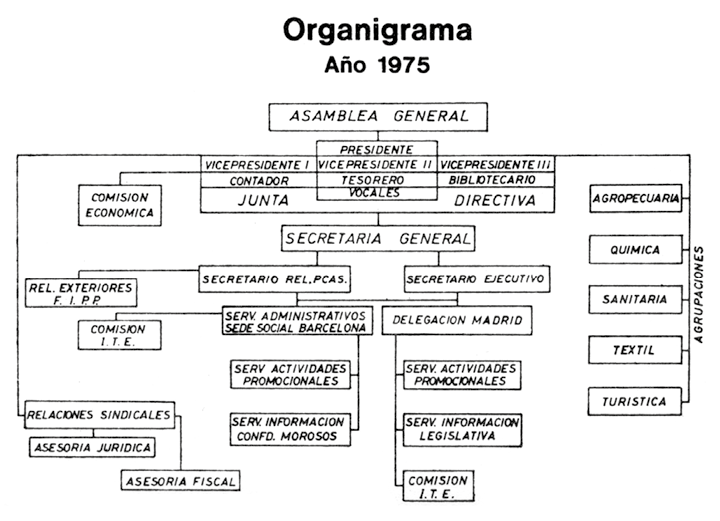

A principios de 1976, con José López del Arco en sus últimos meses como presidente, se renovaron los estatutos de la Asociación. Aunque esta renovación se esperaba desde hacía tiempo y era considerada esencial, al tener que hacerse los cambios estatutarios bajo las mismas normas y supervisión del Sindicato, se realizaron siguiendo modelos destinados a desaparecer a corto plazo, como así sucedió.

José López del Arco había cumplido un mandato de ocho años, desde 1968 a 1976, período durante el cual importantes medios de difusión, como “ABC”, “Radio Nacional de España” y “Televisión Española”, abordaron por primera vez la temática de la prensa técnica, publicando declaraciones del propio presidente. Como reconocimiento a su labor, José López del Arco y Soler fue posteriormente nombrado presidente de honor de la AEPT.

La renovada Junta Directiva liderada por Miguel de Haro inició en 1976 una nueva etapa en la historia de la AEPT, asumiendo el proceso general de transformación que experimentó España en aquellos años.

El primer paso fue el registro de la Asociación bajo el amparo de la nueva Ley de Asociaciones, abandonando así el marco sindical de la Dictadura. De este modo la AEPT se adentró en un período de libertad asociativa, ofreciendo un amplio espacio a su capacidad de iniciativa, defendiendo, representando y posicionando al sector de la prensa técnica.

A continuación se programó la celebración del II Congreso Español de Prensa Técnica, que se celebraría en mayo de 1978, pocos meses antes de que las Cortes Generales aprobaran la Constitución Española.

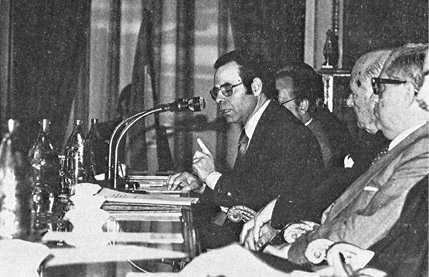

Tarradellas inaugura en 1978 el II Congreso Español de la Prensa Técnica

En mayo de 1978, en un momento clave de la transformación económica y social de España, se celebró el II Congreso Español de la Prensa Técnica en Barcelona, bajo la presidencia honorífica de su Majestad Don Juan Carlos I y la vicepresidencia del Molt Honorable Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Catalunya. Tarradellas abrió el acto inaugural, celebrado en los salones de la Llotja de Barcelona, recordando que habían pasado 42 años desde la primera edición del congreso de la Asociación, celebrado en 1936, semanas antes del estallido de la Guerra Civil.

La Junta Directiva de la AEPT, liderada por el presidente Miguel de Haro, impulsó la celebración de este congreso con la voluntad de relanzar la Prensa Técnica después de los años de la Dictadura. El Congreso tuvo gran repercusión en los medios y se abrió a todos los profesionales relacionados con la prensa especializada y profesional: tanto a editores, redactores y periodistas como a anunciantes, agencias, y otros profesionales vinculados con el sector.

Se presentaron numerosas ponencias que generaron un intenso debate, tal como recoge el libro editado por la Asociación “II Congreso Español de Prensa Técnica”. Al examinar los temas abordados en el Congreso, se observa la clara voluntad de los editores de mirar al futuro y defender de forma conjunta los intereses de un sector que consideraban poco valorado. En este sentido cabe destacar las siguientes ponencias: Influencia de la prensa técnica en el desarrollo socioeconómico (Jorge Vila Fradera), Promoción de la Prensa Técnica a través de la circulación selectiva. La evaluación de la audiencia como medio de promoción publicitaria de la prensa técnica (Ramón Sala Balust), La revista técnica del futuro (D. Turuguet), Correos y otros canales de distribución. La importancia del Servicio de Correos para la prensa técnica (Juan Cardona Delclós y José María Espasa Civit), Distribución internacional de la prensa técnica (Oriol Ávila).

Las conclusiones del congreso son reflejo de los años de la transición. Los editores apoyaban los principios democráticos incipientes y también querían destacar el valor formativo e informativo de la prensa técnica, que se iba consolidando como un sector de referencia. En este sentido, entre las muchas conclusiones del congreso cabe destacar las tres siguientes:

Conclusiones del II Congreso Español de la Prensa Técnica

|

La dualidad del editor de prensa técnica como empresario y profesional

“La condición más específica que distingue al editor de prensa técnica de otros editores radica concretamente en el tipo de empresa en la que se mueve. Salvo raras excepciones, se trata de empresas pequeñas en las que el editor es a la vez propietario, director y trabajador principal, cuando no el único. De ahí que sobre este hombre recaigan todas y cada una de las labores propias de un trabajador por cuenta ajena, y ninguna, o muy pocas, de las ventajas y satisfacciones de que puede estar rodeado el empresario de otros sectores. En la mayoría de los casos se puede decir que este editor-director hace él solo la revista, con una estructura administrativa máxima de dos o tres personas. Y en la realización de este trabajo ha de basar su timbre de gloria o su fracaso definitivos”.

Son palabras de Raúl Mir Ragué, periodista, técnico de publicidad y director de “El Cultivador Moderno”, en la ponencia “Los editores de prensa técnica como empresarios y como profesionales”, presentada al II Congreso Español de la Prensa Técnica de 1978. Mir Ragué, como presidente de honor de la Sección de Publicaciones Agropecuarias de la AEPT, aporta una perspectiva única sobre la dualidad del editor de prensa técnica como empresario y profesional. Mir Ragué también confiesa en su ponencia: “La íntima satisfacción que invade al editor cuando comprueba que su revista cala hondo entre los lectores, cuando descubre que hay alguien esperando la salida de su publicación. Esta ilusión no te abandona -esto es bien cierto- ni aunque el editor esté perdiendo dinero con la revista”.

Hasta la aparición de distintos grupos empresariales y de las multinacionales en el sector editorial, prácticamente la totalidad de los editores de prensa técnica españoles unían en su persona dos roles distintos: eran empresarios y además profesionales de un sector de actividad.

El perfil habitual de este tipo de editor de prensa técnica era el de un profesional experto en su sector (ingeniero, médico, arquitecto, veterinario, etc.) que, por vocación o por colaborar con el colectivo del cual forma parte, decidía publicar noticias, estudios o innovaciones de su especialidad. Poco a poco esta afición periodística se iba profesionalizando y se estructuraba una pequeña empresa que le obligaba a desarrollar las funciones de empresario para asegurar la viabilidad de la compañía.

Como empresario, el editor debe gestionar el negocio, administrando recursos financieros y humanos, estableciendo la estrategia de la empresa o dirigiendo la gestión comercial. Pero, al mismo tiempo, como profesional, el editor es un experto que domina el contenido de la publicación que edita y debe garantizar su calidad y rigor.

Al ritmo de los tiempos

VER PDF 1978 Memoria del II Congreso

|

El camino de España hacia la integración en Europa no fue un proceso sencillo y estuvo estrechamente ligado a la transición del país hacia la democracia. La primera solicitud formal de adhesión de España a la CEE, predecesora de la Unión Europea, se presentó en 1962, durante la dictadura. Sin embargo, esta solicitud no prosperó porque la CEE establecía unos criterios políticos y económicos para la adhesión de nuevos miembros que incluían la existencia de una democracia estable, una economía de mercado y el respeto a los derechos humanos. Evidentemente la dictadura franquista no cumplía con estos requisitos.

Tras la muerte de Franco y con el inicio de la transición, el gobierno de Adolfo Suárez renovó la solicitud de adhesión en 1977. Esta vez, la petición fue respaldada por la comunidad internacional y se iniciaron unas largas y complejas negociaciones que culminaron con la firma del Tratado de Adhesión en Madrid en 1985, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1986.

La adhesión de España a la UE fue un catalizador esencial para la consolidación de la democracia y la transformación económica del país. Al vincularse a un proyecto político y económico de gran envergadura, España tuvo acceso al mercado único europeo, recibió importantes fondos estructurales, adoptó los estándares europeos y también se benefició de una mayor estabilidad macroeconómica.